2024年08月05日

2024年08月05日

津嶋神社に参拝。

夏季例大祭のときにしか開かない235mの津島橋を渡り、

津島神社本殿に参拝。

津島橋、津島神社ともに、参拝客でいっぱいです。

津島神社は子どもの守りの神社なんだけど、

子どもも含めて家族の守りということで、

家内安全をお願いしましたw

※津島神社(三豊市)

2024年08月05日

2024年08月05日

日本一営業期間が短い津島ノ宮駅。

丸亀駅から20分ほどで津島ノ宮駅に到着。

津島ノ宮駅は津嶋神社夏季例大祭が開催される

8月4・5日しか使用されない日本一営業期間が短い駅です。

到着する電車から参拝客が続々と。

2024年08月05日

津島ノ宮へ。

高知から丸亀に戻り、本日は津嶋神社参拝。

津嶋神社は丸亀からちょっと南に行ったとこにあるんだけど、

本殿は津島という島にあって、

夏季例大祭が行われる8月4・5日しか渡ることができないのです。

というわけで、例大祭のときにしか使われない

津島ノ宮駅行きの切符を購入。

2両編成の電車に乗って出発です。

2024年08月04日

鳥心のチキンナンバン。

お昼ごはんは、鳥心のチキンナンバン。

宮崎発祥のチキン南蛮はタルタルソースなんだけど、

高知のチキン南蛮はオーロラソースがかかってるんです。

しかも、鳥心のチキンナンバンは、

ジューシーなモモ肉1枚ものに、たっぷりのオーロラソース。

これ、見た目からしてタマランでしょ。

というわけで、濃厚なチキンナンバンをいただき、

ドレッシングがかかった爽やかキャベツを食べてリセット。

で、またチキンナンバンを食べてしまうという無限ループ。

これ、うますぎてヤバイです。

2024年08月04日

高知大神宮に参拝。

天照皇大神をお祀りする高知大神宮に参拝。

こちら、出迎えてくれたのは狛犬ではなく狛鶏でした。

福岡の鶏石神社以外で狛鶏は初めて。

ついでに、きれいな鶏さんも出迎えてくれました。

※高知大神宮(高知市)

2024年08月04日

高知の日曜市。

老舗の喫茶店で朝ごはんを食べ、偶然見つけた高知の日曜市。

片側2車線、約1kmを通行止めにして、

農産物や加工品、お菓子、が出店している街路市です。

いろんなものが売ってて超たのしい♪

これを毎週やってるなんて、

しかも、江戸時代から300年以上続いてるなんて、

高知、すごすぎ。

※高知の日曜市(高知市)

鎧や古銭まで売ってるって、どういうこと?

2024年08月04日

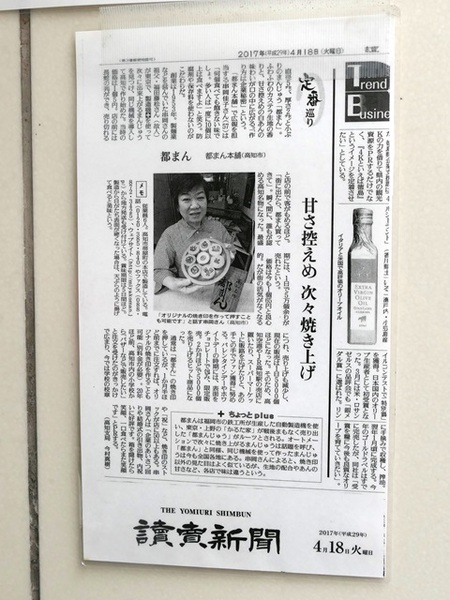

都まん本舗で大歓待いただいた。

高知名物のお饅頭「都まん」のお店、都まん本舗を訪ねました。

まだ営業時間前だったので物欲しそうに店内を覗くと、

奥にいらっしゃった奥様と目が合い、「どうぞ~」って店内へw

「都まん」はカステラ生地で白あんを包んだお饅頭。

都まん本舗では昭和28年に製造販売を始め、

いまも当時のレシピのまま焼き続けているとのこと。

その「都まん」を焼く機械がコレ。

もう50年以上使い続けてる古いものなのにピカピカ。

きれいに掃除し、「ご機嫌伺いしながら」焼いているそうです。

じつはこの機械、

福岡県古賀市は城野鉄工所製造の「キノ式自動製菓機」。

直径5センチ、高さ2センチほどのリングに

生地、白あん、生地を自動で流し込んで焼いてくれるもの。

最盛期には島根県と徳島県を除く45都道府県で稼働し、

各地でお饅頭が作られていたスゴイやつです。

※西日本新聞「まんじゅう製造機、ルーツは福岡」

さらに遡ると、このお饅頭。

江戸時代に「唐饅頭」と呼ばれていたもので、

嘉永7年(1854年)発行の「意地喜多那誌」では、

イラスト付きで製造方法を紹介しています。

「キノ式」はこれを自動にしただけで、作り方は江戸時代と一緒。

江戸時代に生まれたお菓子がいまだに愛され続けてるって

感慨深いですね。

で、都まんのこと、キノ式のこと、よさこい祭りのこと、

よさこい祭りに参加するお孫さんのことなど、

バリバリの土佐弁でいろいろと教えていただき、

さらに、よさこいの鳴子の焼印がおされた

期間限定の「都まん」をお土産にいただいちゃいました。

ありがとうございます。

奥様からよさこい祭りを見なきゃってお誘いされちゃったし、

来年はよさこい祭りを見に来ようかな~。

2024年08月04日

菱田ベーカリーのようかんツイスト。

記憶に残るパンを作り続ける、

高知県宿毛市は菱田ベーカリーの羊羹ツイスト。

ホイップをはさんだパンをようかんでコーティングした

どこか懐かしいパンです。

羊羹ぱんは北海道で食べたけど、高知にもあろうとは~。

その羊羹ぱんの由来が裏面に書かれてました。

羊羹ぱんは北海道や静岡などにもあるそうですが、

その中身や形はそれぞれ異なり、関係性はわかっていません。

羊羹ぱんがこの地で食べられるようになったのは

昭和40年代のことですが、

その時期や由来も定かではありません。

伝え聞くところによると、

昔、焼きすぎて表面が焦げたパンをごまかすために

茶色いようかんを塗って販売したのが始まりと言われております。

職人の、その場しのぎのアイディアから

当地の名物パンが生まれたというのは面白い話ですね。

高知県西部の幡多地域は甘党嗜好であったことから、

今でも人気の商品として食べられ続けています。

※菱田ベーカリー(宿毛市)

菱田ベーカリーのようかんツイスト、

確かに記憶に残りましたw

それにしても、ご当地パン、楽しいな~。